소금알기

- HOME

- 소금알기

- 염전알기

염전알기

소금밭, 염전(鹽田)

염전을 우리말로 하면 소금밭입니다. 염전이 논처럼 생기기도 했지만, 소금을 만드는 일이 농사짓는 것만큼이나 정성과 힘이 들어가는 일이어서 염전이라 하였습니다. 우리나라 서해 바닷가에는 뻘이 넓고 바닷물을 끓어 들이기 쉬워서 옛날부터 소금밭이 많았습니다.

염전의 구성

염전 공간은 크게 저수지, 증발지, 결정지로 구성되어 있습니다. 저수지는 해수를 저장하는공간이며, 증발지는 햇볕과 바람에 의해 염도를 높이는 곳으로 난치(제1증발지)와 누테(제2증발지)로 구성되어 있습니다. 결정지는 난치와 누테에서 염도를 높인 해수를 소금결정체로 만드는 역할을 합니다. 바닷물을 염전으로 끌어들여 소금을 생산하기까지는 20~25일정도 소요됩니다.

저수지

1차적으로 바닷물을 저장하는 공간이며 제1증발지로 물을 내보냅니다. 이 때 물의 염분농도는 1%~3%입니다.

제1증발지(난치)

난치는 저수지의 물이 직접 들어오는 곳으로 일반적으로 1단계부터 7단계로 구성되어 있습니다. 염전마다 다르지만 염전 면적의 40%~50%차지하며 염분농도는 3%~8%입니다.

제2증발지(누테)

누테는 난치의 과정을 통해서 높아진 염도를 다시 증발시키는 과정으로 1단계부터 7단계로 구성되어 있습니다. 염전마다 다르지만 염전 면적의 40%~50%차지하며 염분농도는 8%~18%입니다.

결정지

제1증발지(난치)와 제2증발지(누테)에서 염도를 높인 해수를 소금결정체로 만드는 역할을 합니다. 이 때의 염분농도는 20%~25%입니다.

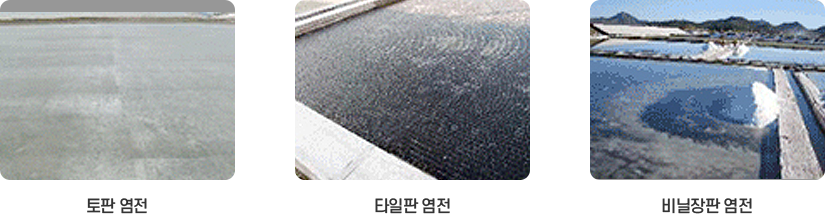

결정지 바닥재

옛날에는 염전의 결정지가 그냥 뻘밭이었습니다. 뻘밭이다 보니 소금을 만들 때 소금에 흙이 많이 섞여 들어갔습니다. 그래서 사람들은 옹패판(항아리 등 옹기 깨진 것으로 짜 맞춘 판)을 깔았습니다. 그 후 짜

맞추기 어려운 옹기조각을 대신해 타일판(정사각형의 타일을 짜 맞춘 판)을 깔게 되었습니다. 타일은 깔기는 쉬웠지만 타일 조각 사이에 물때가 많이 끼는 단점이 있었습니다. 그 뒤 소금을 깨끗하게 내기 위해 검은

비닐 장판을 깔게 되었습니다. 검은색은 햇볕을 잘 받아들여 소금이 더 많이 만들어졌습니다.

토판천일염

토판천일염이란 옛날과 같이 결정지 바닥에 아무것도 깔지 않고 롤러로 뻘밭을 다져서 생산하는 소금을 말합니다.

소금창고

결정지에서 거둔 소금을 저장하고 간수를 빼는 곳입니다. 간수가 잘 빠지도록 바닥이 목재로 되어 있습니다.

염전에서 사용하는 주요 용어

- 물꼬 : 물이 위 칸에서 아래 칸으로 내려오게 하기 위하여 만든 좁은 통로

- 수로 : 각 판으로 소금물이 이동하게 하기 위한 도량

- 해주(함수창고) : 비가 오면 소금물을 저장하는 저장고 역할

- 자고 : 비가 오면 모든 판에 있는 소금물에 해주에 넣기 위한 큰 수로

- 소금이 온다, 소금 꽃이 핀다, 소금이 살찐다. : 소금 결정체가 만들어지는 모습을 표현한 말

- 소금을 앉힌다 : 증발지에서 적당한 염도에 이른 함수를 결정지에 넣는 것

- 소금을 거둔다 : 결정지에서 결정된 소금을 최종적으로 긁어모아 거두어들이는 것

염전에서 사용하는 도구

- 강고 : 소금이 든 소쿠리를 양 끝에 매달아 어깨에 메고 운반할 때 쓰이는 도구

- 물꼬망치 : 물꼬를 여닫는 도구

- 염바가지 : 부족한 함수(덧물)을 염전에 주는 도구

- 똘비 : 퇴수로를 청소하기 위한 청소도구(볏짚을 이용하여 둥글게 만든 빗자루 모양)

- 소금갈고리 : 소금 부대를 운반하기 위하여 어깨에 멜 때 쓰는 갈고리

- 소금삽(오삽) : 소금을 무더기로 모을 때 사용하는 넓고 큰 삽

- 외발수레(일륜차) : 소금을 담아 소금창고를 운반하는 도구

- 돌 롤러 : 염판 바닥을 단단하게 다지는 데 쓰이는 원통형의 돌

- 대파 : 소금을 긁어모으는 도구

- 소파 : 소금판(결정지)을 청소하는데 쓰이는 도구

- 염부삽 : 염전 수로를 정비하는 삽

- 염도계(보메) : 염도를 측정하는 도구

- 다대기 : 틈이 간 둑을 다지는데 쓰이는 도구

- 수차 : 간수(해수)를 퍼 올릴 때 쓰이는 도구